替代蛋白趋势下看食品界新能源的崛起

新技术的发展是革命传统行业的最佳方式。新能源车的发展改造了大众的出行习惯,取得了社会和谐发展的深远影响,也给了众多电动车企业弯道超车的历史机遇。动物蛋白,一个与人体健康、环境影响、动物环保息息相关的一个行业,也在悄然发生着颠覆式的改变。

蛋白质的传统来源是畜牧业,长期存在着耗能大污染高,动物抗生素,高胆固醇的影响。替代蛋白可减少全球环境污染和资源浪费,且具有零胆固醇、低脂肪等健康优势,减少肉制品带来的患病风险,满足绿色健康消费理念。同时有效解决人口增长以及城市化进程所带来的肉类需求总量大幅攀升,替代蛋白作为最相似的肉类替代品,行业前景不容小觑。目前替代蛋白主要有四类,其中植物肉的发展最为可观。2019年,全球植物人造肉的市场规模约为121亿美元,全球植物肉类市场模糊测算最终可达1229亿美元,增长空间大。

美国人造肉行业率先起步,研发水平以及商业模式逐步成熟

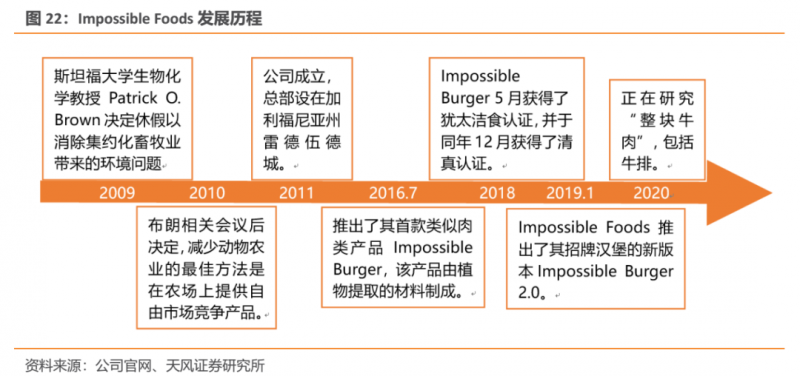

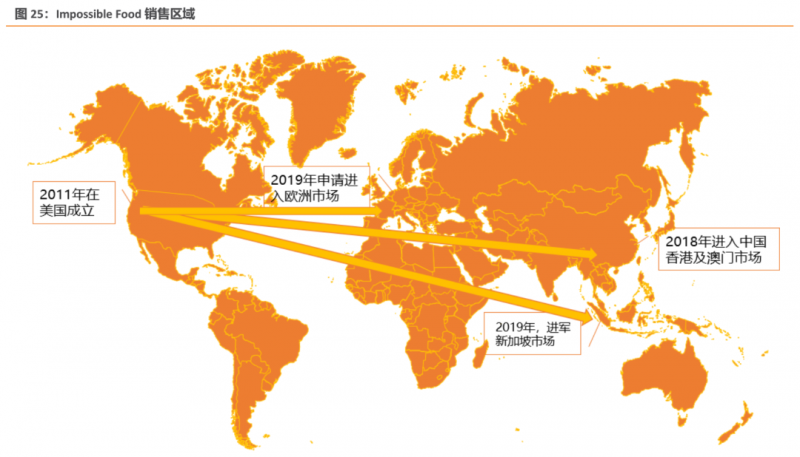

人造肉行业在美国率先启航,替代蛋白概念接受度高,食品巨头公司纷纷布局,行业实现高速发展。美国人造肉行业研发水平高,产品种类丰富且拟真程度高。同时,销售渠道广泛,同时覆盖商超和餐饮渠道,商业模式逐步成熟,主打豌豆蛋白制品的Beyond Meat和大豆蛋白制品为主的Impossible Foods是其中的佼佼者,近年营收快速增长表现强劲,并不断与世界餐饮巨头合作,渗透率不断提升。2019年,美国替代肉类市场规模约10亿美元,全球占比约20%,是目前全球人造肉消费最大市场,品类丰富,渠道广泛。

国内市场处于发展萌芽期,多方因素共振行业快速发展

国内传统素肉历史悠久,但大多不属于人造肉范畴,自2019年Beyond Meat上市后,传统企业进入转型期,不断推陈出新,合作创新人造肉产品,如深圳齐善食品;同时初创企业来势汹汹,如星期零和珍肉,分别通过餐饮和零售模式抢占赛道。Omnipork和Alpha Foods等公司处于抢跑位置,瞄准中国大陆市场,引入人造肉产品。

目前国内市场尚处发展初期,但随着中国肉类消费的增加,人造肉可填补中国未来肉类缺口,同时,消费者更绿色健康的饮食消费习惯,使得植物性食品在中国迎来风口。此外,先行一步的植物性饮品、增长的植物性食品行业投资额以及倒逼豆制品企业创新的动物疫情,加之即将出台的行业标准,都给未来国内植物肉行业的发展创造了机会。

从行业壁垒和潜在渠道结构看中国人造肉行业未来发展之路

食用的口感和味道是消费者的主要选择,因此口味和拟真程度是肉类替代品行业最大的壁垒,也是目前国内企业亟待解决的首要因素。而供应链的稳定是公司长期发展的重要保障,随着人们对人造肉的日益需求,豌豆蛋白的需求也将越来越高,全球大豆蛋白、豌豆蛋白加工近50%在中国,主要以山东、河南地区为主,中国人造肉企业的原材料在价格和规模上均有显著优势。

目前植物肉在中国面对的最大阻力是渠道及认知度,伴随人造肉行业在零售和餐饮渠道的同步发力,我们认为植物肉的认知深度和渗透率将快速提升。行业高速发展的同时,技术和持续创新能力将是企业的长青关键,随着我国植物蛋白肉的技术提升渠道扩张、渗透率提高后,需立足于我国不同于国外的饮食文化,开发多元化的植物蛋白肉食品,使行业未来的发展更加多样性。 风险提示:宏观经济下行风险;政策风险;食品安全风险;人造肉发展不及预期

1. 替代蛋白优势显著,行业崛起是必然趋势

1.1. 替代蛋白符合健康趋势,填补全球蛋白行业缺口

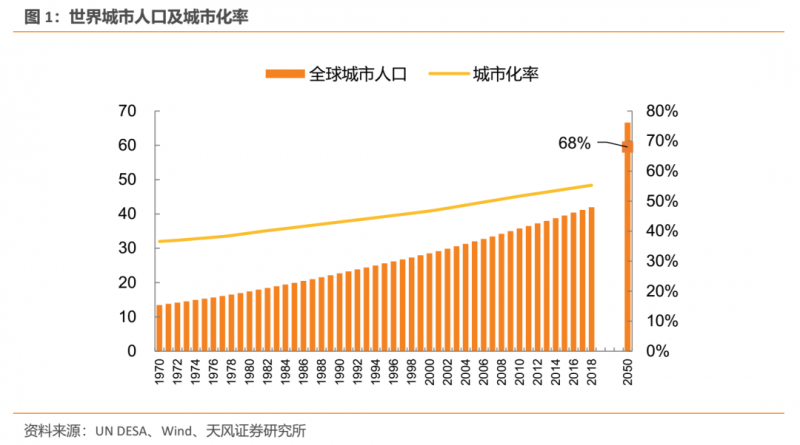

替代蛋白可填补肉类蛋白刚性需求缺口。蛋白质是人类细胞生命中必需的营养素之一,严重的蛋白质营养不良是许多非洲和亚洲国家儿童死亡的主要原因。包含人类健康必需的全部九个氨基酸的完整蛋白质通常存在于动物性食品中,例如肉类和奶制品。但是,基于人口增长带来的肉类缺口、畜牧业对环境带来的危害及肉制品引发的相关慢性疾病的风险,人们更加意识到植物蛋白等替代蛋白的益处。在美国、欧洲等发达地区,植物蛋白对动物蛋白的替代效应逐步加强。据联合国预测,2050年世界人口将达98亿左右,城市化率将由2018年的55%增长到68%,城市化、人口增长导致肉类需求总量增加,肉类替代蛋白将迎来高速发展,行业前景不容小觑。

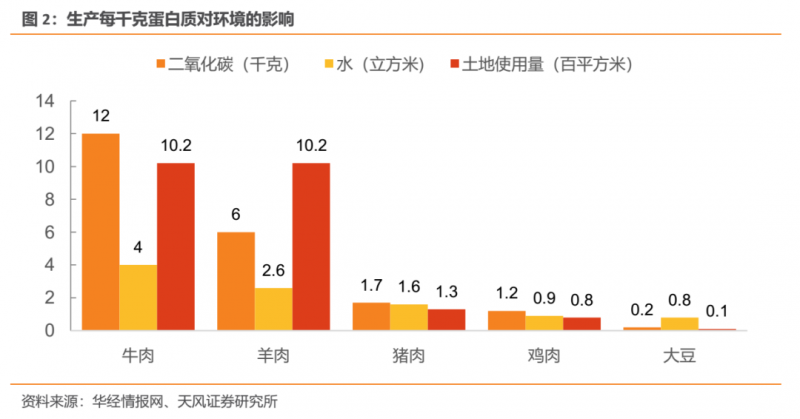

替代蛋白可减少全球环境污染和资源浪费。畜牧业在全球温室气体排放总量中的比例接近15%,超过所有汽车、卡车、飞机、火车和船舶的排放总和,是温室气体最主要的来源。如果改从植物中直接获取蛋白,就可以跳过动物养殖过程,因而缓解温室效应。同时,人造肉可以节省畜牧养殖中消耗的大量土地、粮食和水资源。与制作标准牛肉汉堡相比,制作Beyond Burger产生的温室气体排放量减少90%,能源消耗减少46%,对水资源短缺的影响减少99%,对土地使用的影响减少93%。

人造肉具有零胆固醇、低脂肪和少量膳食纤维等健康优势。人造肉含大量的蛋白质和少量的饱和脂肪,天然优势是没有胆固醇。随着生活条件的改善,全球肥胖率不断上升,肥胖引起的健康问题逐渐引起人们的重视。由于人造肉胆固醇含量极低,避免了过度摄入肉类带来的健康隐患。与一般相比,基于植物的汉堡肉具有更多的蛋白质,更少的总脂肪,比未经调味的牛肉饼包含更多的钠,营养成分更高。同时,在几乎所有动物性食物都不含膳食纤维的情况下,膳食纤维主要靠植物性食物来摄入,植物肉可以提供肉制品所缺乏的纤维。

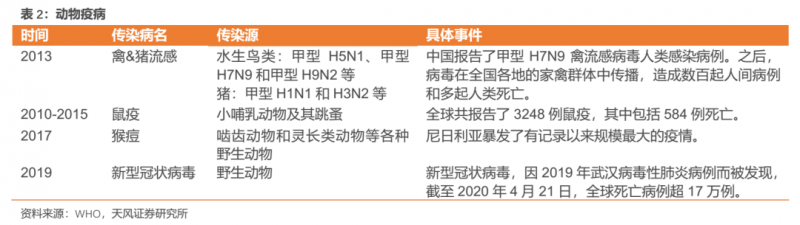

人造肉可减少肉制品带来的患病风险。2004年,世界卫生组织指出饮食因素,包括食用某些肉类,占发达国家大多数癌症的至少30%。此后,世界卫生组织将加工肉类(例如热狗,火腿,培根和香肠)添加到其第一类致癌物中。根据Beyond Meat官网,长期食用普通肉类会增加16%的癌症以及21%的心脏病患病风险。同时,加工的红肉(例如香肠或牛肉末)含有硝酸盐和亚硝酸盐,与心脏病和糖尿病相关,危害人类健康。此外,动物和牲畜易感染各种疾病,例如疯牛病,猪流感、口蹄疫、禽流感等,可能造成健康风险。人造肉可以避免动物疫病对人畜安全的影响,也能解决牲畜使用药物或抗生素对人体的影响。

人造肉迎合动物福利思潮。过去几十年中,动物生产的大量增加引发了消费者对动物福利的关注。零售商和食品加工商要求对动物性食品提出更高的动物福利标准,并且在贸易协议中越来越要求遵守这些标准。2015年有32%美国人认为动物应当享受和人类相同的权力,免于伤害与剥削。现今,近90%的中国民众明确表示愿意购买来自更高福利养殖场的猪肉产品,相当一部分民众表示愿意为动物福利更好的猪肉多支付5%-10%的价格。相应地,各个领域的商家对动物福利也愈发重视,诸如Gucci等服装品牌拒绝毛皮作为原材料,特斯拉开始提供非动物皮质座椅的汽车。在这样的情况下,能够从根源上解放动物、改善动物福利的替代蛋白迎合了动物福利者的需求,被市场看好。

1.2. 替代蛋白满足消费者差异化需求,符合消费升级趋势

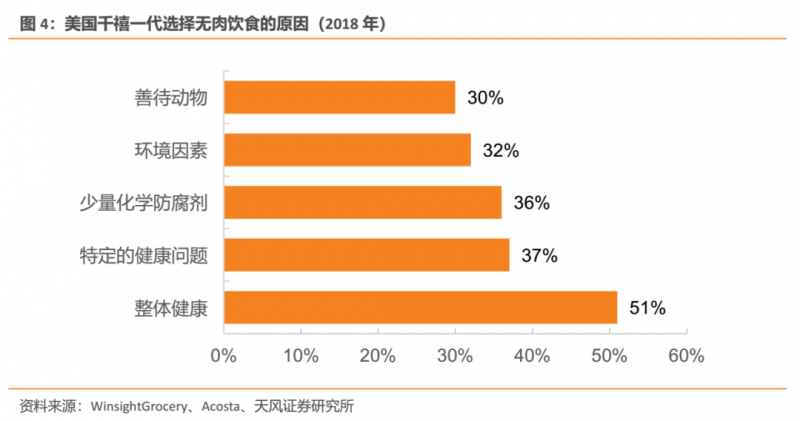

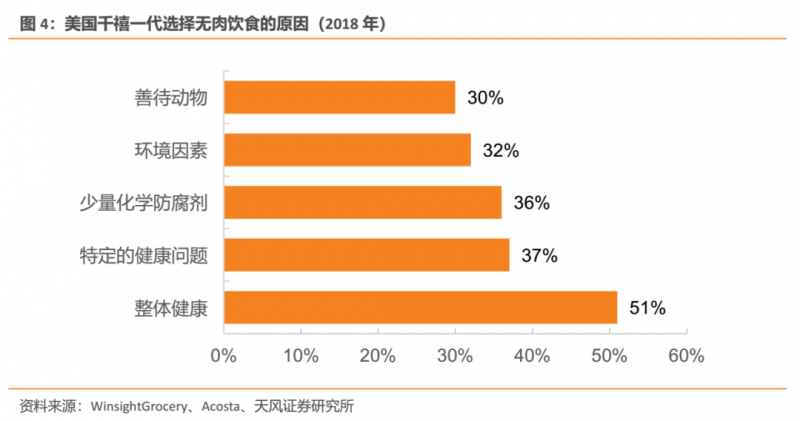

伴随着千禧一代成为消费的主力,他们对个性化的诉求和乐于尝鲜的特质或将推动全球人造肉潮流。在对美国千禧一代选择无肉饮食原因的调查研究中,51% 的受访者是出于身体健康的原因选择素食主义,32% 的受访者因为环境保护而选择吃素食,还有30%受访者是由于善待动物,新一代主力消费者健康、环保和动物福利意识强。

2014年,欧洲素食者约占人口的10%;2016年,11%的澳大利亚人每天都吃素食或纯素食;2020年,百分之二十的德国人将以素食为主。2015年9月-2016年8月,打着“素食”和“纯素食”概念的产品数量,比五年前各自增加了25%和257%,素食概念不断深入人心,逐步发展为全球潮流。

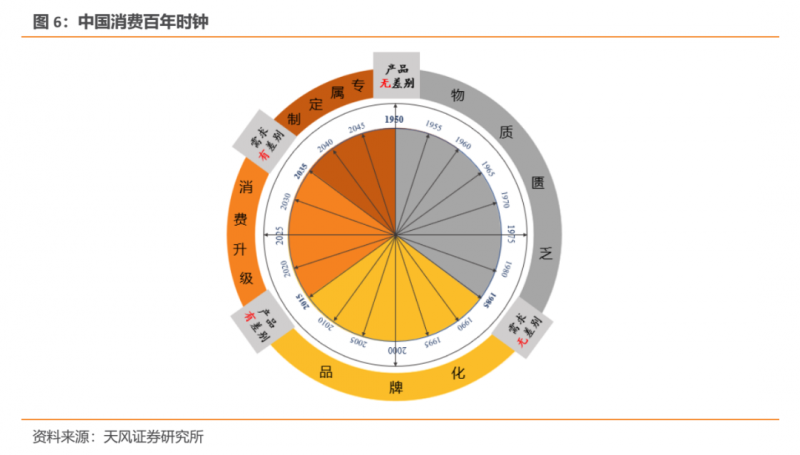

我们在《2020年度策略报告》中提出,第四阶段为需求有差异向产品无差异发展的阶段,这一阶段专属定制是其主要特征。当消费时钟拨动到第四阶段的时候,此时的“供给无差别”是主动的无差别,消费者有了大量的选择空间和选择权,并且经历了“品牌化”和“消费升级”两个阶段后,更多的是产品本质的回归和自我个性的彰显,因为产品本身的质量高度提升,差异性在缩小,消费者更注重自己内心需要。

同普通肉类相比,替代蛋白的成分更加灵活,具有多样性。除了外形和口感外,人造肉最主要是模拟普通肉类的营养成分,通过不同的配方达到和相近的营养成分,减少与普通肉类之间的差异。而公司在有能力达到和普通肉类相同的营养成分后,可以通过添加一部分其他营养成分满足不同消费者的个性化需求。2015年2月,Beyond Meat发布了品牌为“野兽”的素食汉堡肉饼。野兽汉堡在制造过程中添加了肉类所不含的微量营养素,如维他命A、维他命C,使人造肉汉堡的营养成分更加多样。国内人造肉初创企业星期零所研发的植物肉也可以按照人体所需添加钙铁锌硒和维生素等微量元素。配方的灵活性使得人造肉可能会比普通肉的营养价值更高,并且可以通过专属定制满足不同消费者的营养成分需求。

植物蛋白特殊性扩大应用范围。二十世纪九十年代,植物奶品牌Oatly成立。但此后,其客户局限于乳糖不耐受人群,销量一直不温不火。直至2012年,Oatly调整了营销策略,进驻各个国家的咖啡馆。燕麦奶在咖啡调制过程中表现出非常好的属性:起泡性好、热稳定性较高、人工添加剂少,味道低调,能衬托咖啡的香味。 在咖啡界广受追捧后,Oatly又根据市场需求推出了巧克力等多种口味。2019年,它推出了以燕麦为原料的植物基冰淇淋,还和喜茶联名推出了燕麦奶波波,多样性强,应用范围逐步扩大。

1.3. 四种替代蛋白中植物肉发展最为可观

目前存在四类替代蛋白,由于其他品类未推向市场或接受度低。目前人们所熟知且本文所提到的人造肉属于植物蛋白肉的范畴,是四类“替代蛋白”趋势下发展最为可观的一类。

1)昆虫蛋白:以昆虫为原料,从昆虫的各个生长阶段,如卵、幼虫、成虫、蛹、蛾等提取的蛋白质。由于昆虫数量大,繁殖快,且高蛋白、低脂肪,营养结构合理,肉质纤维少,又易于吸收,为世界各国所关注。但主流群体对以昆虫为食接受度低且大规模生产技术暂不成熟。

2)微生物蛋白:以工农业及石油废料人工培养微生物菌体,形成蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素等混合物组成的细胞质团。由于微生物生长繁殖速率快,生产效率高;农业废料、废气均可成为生产原料,来源广泛,在世界范围内得到了广泛认可,但同样难以被消费者所接受。

3)细胞蛋白:用组织培养技术以动物干细胞培育而成,这个过程生产了肌肉组织,模仿了动物肌肉并具有相同蛋白质特征。但目前细胞肉的成本昂贵,约为300美元/千克,且技术壁垒高,尚未真正推向市场。

4)植物蛋白:最完善的蛋白,来源于植物,营养全面,易被人体消化吸收,具有多种生理保健功能。平时常见的豆类、谷类、薯类、坚果均含有蛋白质,其中豆类尤其是大豆蛋白质含量高达40%。植物蛋白整体成本低、安全性强、易消化且对动物福利和环境副作用小,现已大量应用,是目前为止最佳的替代蛋白质。

植物蛋白肉市场高速发展,全球人造肉市场千亿可期。2019年,全球植物蛋白肉的市场规模约121亿美元,预计每年将以15.0%的复合增长率增长,到2025年将达到279亿美元。如果人造肉市场规模可以目前植物奶与乳制奶的比例(2.3%),那么全球人造肉市场未来将达到217亿美元,对标较为成熟的美国植物奶市场,植物奶渗透率已达13%,全球植物肉类市场模糊测算可达1229亿美元。

2. 美国人造肉行业率先起步,研发水平及商业模式逐步成熟

2.1. 百年发展史,替代蛋白概念接受度高

1896年,约翰·哈维·凯洛格博士发明了商业用肉类替代品,并率先开发了两种美国第一类植物性肉类产品,美国开始引入商业肉类替代品。1916年,媒体首次使用“(meat-free)”一词。1922年,麦迪逊食品公司生产出第一个基于大豆的肉类替代产品,大豆成为后续肉类替代品的主要成分。1950年代,沃辛顿食品公司成为第一家冷冻植物肉替代品的公司。在沃辛顿的冷冻肉替代品生产线之前,只有较长的保质期的罐头类产品。2002年,汉堡王成为第一家开始提供素食汉堡的食品公司。随着Beyond Meat、Impossible Food的成立,世界食品巨头公司纷纷布局人造肉市场,行业实现高速发展。

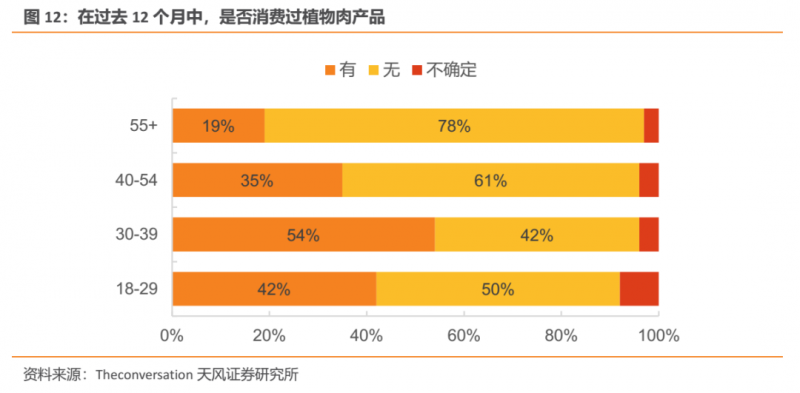

美国消费者对肉类替代品的接受度高且不断提升。2018年2月,美国48%的受访者表示,他们不太可能“购买外观和味道与肉类相同,但以人工生产的成分为基础的食品”。到2019年9月,这一数字已降至40%。在过去的12个月里,近一半(48%)的40岁以下受访者已经食用了植物性肉类,而40岁以上的受访者中只有27%尝试过这些产品。随着千禧一代和Z时代消费者逐渐成为消费主流,他们对绿色健康食品以及环境保护的需求将会越来越高,人造肉的接受度将会进一步提高。

美国素食者主义者占比提升,潜在消费者占比高。从2014年到2017年,美国人口中素食主义者由1%上升至6%。在《2019年牛肉和猪肉消费趋势报告》中,吃牛肉和猪肉的消费者中有50%左右表示食用人道对待的动物很重要。在消费者消费习惯调查中发现,在道德,健康和环境的激励下,作为潜在的人造肉目标人群,少量、基本或从不食用肉食的美国消费者占比已高达38%。根据2019年的美国消费者肉类消费习惯调查,超过三分之一的美国人(占39%)正在积极尝试食用更多的植物性食品。

2.2. 市场规模快速增长,巨头纷纷布局

美国植物肉市场发展迅速,全球领先。2019年,美国植物基食品销售额达50亿美元,与2017年相比,销售额增长了28%。美国植物肉市场增长速度超过整体植物基市场增速,2019年,美国植物肉市场销售额达9.4亿美元,较2017年增长了38%。相比之下,美国食品零售总额过去两年仅增长4%。美国植物肉行业销售额增速远超零售行业,或将在未来继续保持较快增长。

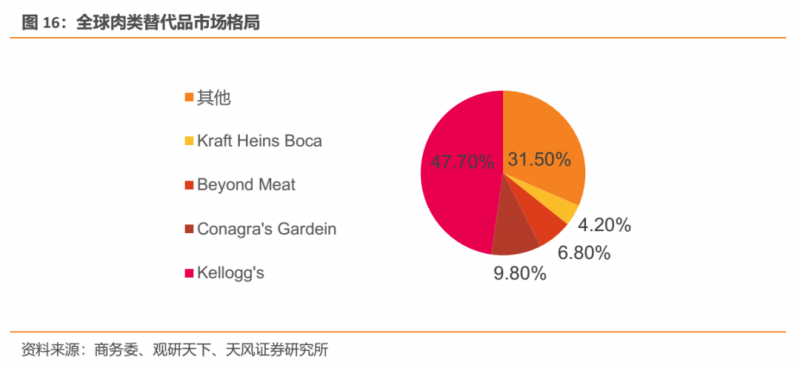

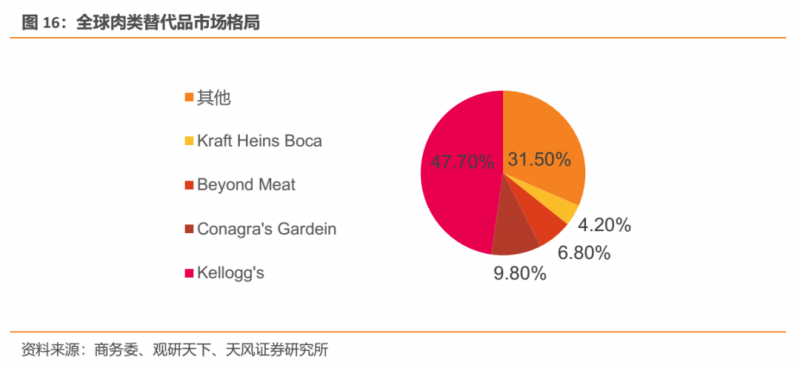

人造肉市场份额主要集中在美国。美国人造肉行业在全球发展中遥遥领先,食品行业巨头纷纷布局,成为人造肉市场的领跑者。根据IRR的预测,美国食品巨头Kellogg’s、Conagra’ s Gardein和Kraft Heinzs Boca分别在肉类替代品市场占据了47.7%、9.8%和4.2% 的市场份额,分别排名一、二、四,第三名Beyond Meat 的市场占有率为6.8%,美国成为全球人造肉市场领跑者。

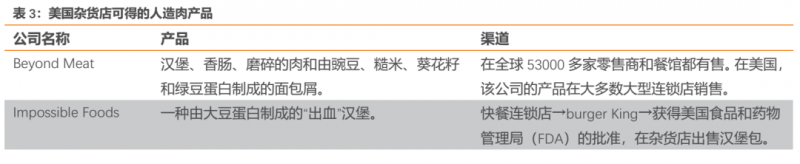

美国人造肉市场品类丰富、渠道广泛。现阶段,美国商超可得的人造肉产品种类丰富,主要是以植物蛋白制成的碎肉、汉堡、香肠、肉饼等品类,在产品品类方面对普通肉制品有较强的替代性。同时,人造肉产品销售渠道广泛,同时覆盖商超和餐饮渠道,餐饮方面,汉堡王、麦当劳、星巴克等纷纷与人造肉公司合作,推出人造肉产品。商超方面,亚马逊、全食、艾伯森等均为人造肉的销售渠道,人造肉产品在美国的销售渠道广泛,推广力度大。

try{Dd('type_1').className='left_menu_on';}catch(e){}

分享按钮

try{Dd('type_1').className='left_menu_on';}catch(e){}

分享按钮